Beim Fliegenlernen ist das Ausweichen ein zentraler Bestandteil der Ausbildung, der darauf abzielt, die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Dabei geht es vor allem darum, andere Luftfahrzeuge zu erkennen, deren Flugbahnen richtig einzuschätzen und bei Bedarf rechtzeitig auszuweichen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Ein grundlegendes Prinzip in diesem Zusammenhang ist «See, sense and avoid».

Auch in 2025 müssen Pilotinnen und Piloten der Allgemeinen Luftfahrt weiterhin Ausschau halten. Viele Länder wollen mehr Sicherheit schaffen und streben eine Modernisierung und Digitalisierung ihres Luftraums an. Mit dem Ziel Luftfahrzeuge durch technische Mittel für andere Luftraumteilnehmende und Bodenbeobachter, wie die Flugsicherung, elektronisch sichtbar zu machen. Der Name: Elektronische Sichtbarkeit oder e-Conspicuity.

Vorreiterrolle Schweiz

Die Schweiz nimmt eine Vorreiterrolle ein. Auch weil das Land einen besonders anspruchsvollen Luftraum hat. Etwa 60 Prozent der Fläche bestehen aus Gebirgszügen. Diesen begrenzten Platz teilen sich Verkehrsflugzeuge, Helikopter, Motorflugzeuge, Segel- und Gleitschirme, Fallschirmspringer und künftig wohl auch vermehrt Drohnen. 2024 wurden ein Rekord an Störungen gemeldet.

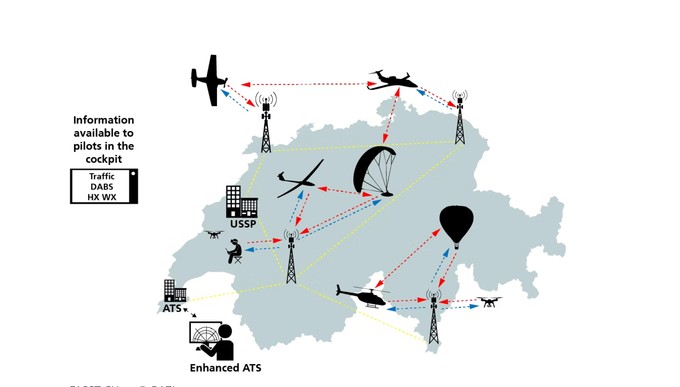

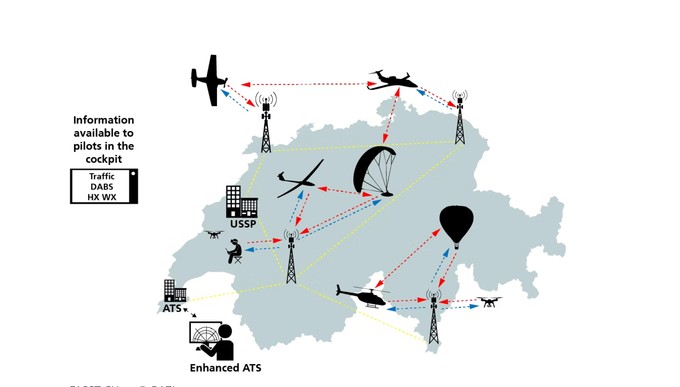

So stellt sich das Bazl die Kommunikation vor BAZL

Das Problem: In der Schweiz gibt es bereits mehrere Technologien zur Umsetzung von elektronischer Sichtbarkeit, wie Transponder (z. B. Mode S), FLARM, FANET/FANET+, ADS-B und Smartphone-basierte Lösungen wie SafeSky. Allerdings sind diese Technologien untereinander nicht kompatibel.

Umsetzung bis 2035

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) möchte dies mit dem 2022 gestartetem Projekt FASST-CH (Future Aviation Surveillance Services and Technologies in Switzerland) ändern. Das Ziel ist ein vernetzter Luftraum, in dem Pilotinnen und Piloten in Echtzeit auf Verkehrs- und Wetterdaten sowie den Luftraumstatus zugreifen können. Das BAZL strebt an, dieses System bis 2035 umzusetzen.

Da viele Luftraumnutzende bereits Geräte besitzen, fordert die Schweizer Behörde, dass diese verschiedenen Systeme, Geräte und Anwendungen in der Lage sein müssen, nahtlos zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, ohne dass besondere Anpassungen oder Eingriffe notwendig sind. Von den Herstellern wird erwartet, dass sie durch Software-Updates sicherstellen, dass ihre Geräte in Zukunft miteinander kommunizieren können.

Halter müssen im Zweifel nachrüsten

Die vorgeschlagenen Standards sind ADS-B out bei 1090 MHz und ADS-L bei 860 MHz. ADS-B out wird meist in zertifizierten Anlagen genutzt, während ADS-L auch in festen oder tragbaren Geräten funktioniert.

Halter und Piloten werden aufgefordert, ihre Luftfahrzeuge gemäß den Technologieempfehlungen auszurüsten. Finanzielle Unterstützung für diese Ausrüstung kann über eine Sonderfinanzierung für den Luftverkehr beantragt werden, die Maßnahmen zur Erhöhung der Flugsicherheit vorsieht.