- Airlines

- Flugzeuge

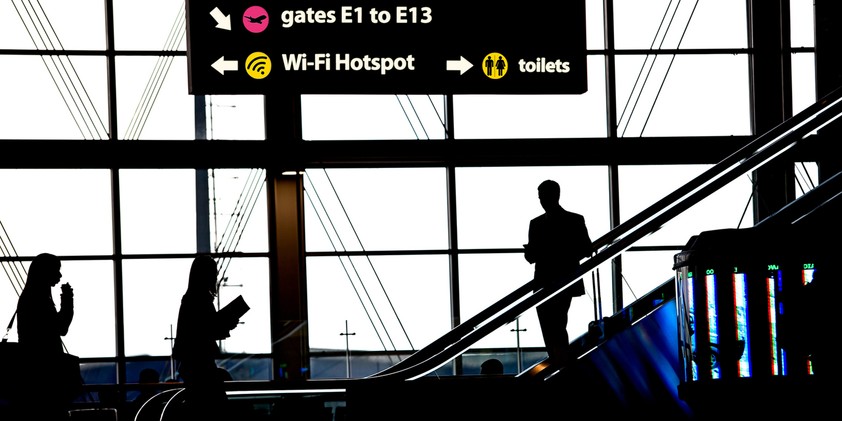

- Flughäfen

- Fracht

- Flugerlebnis

- Business Aviation

- General Aviation

- Stellen

- Aus- und Weiterbildung

- Museen und Ausstellungen

- Veranstaltungen, Konferenzen und Messen

- Tests

- Geschichte

- Umwelt

- Wissen

- Podcast

- Interviews

- Sicherheit

- Fehlersuche

- Quiz

- Listen

- Reisen

- Sieben Fragen an...

- Shop

- Newsletter

- Luftfahrtstatistiken

-

- Airlines

- Flugzeuge

- Flughäfen

- Fracht

- Flugerlebnis

- Business Aviation

- General Aviation

- Stellen

- Aus- und Weiterbildung

- Museen und Ausstellungen

- Veranstaltungen, Konferenzen und Messen

- Tests

- Geschichte

- Umwelt

- Wissen

- Podcast

- Interviews

- Sicherheit

- Fehlersuche

- Quiz

- Kolumnen

- Listen

- Reisen

- Sieben Fragen an...

- Shop

- Newsletter

- Luftfahrtstatistiken